Discuss all things related to Yen Shui-long

Moderators: catherine, widhy

-

陳凱劭

- Posts: 981

- Joined: Thu Sep 30, 2004 1:17 am

- Location: 台湾総督府 台南工業專門学校 建築学科

-

Contact:

Post

by 陳凱劭 »

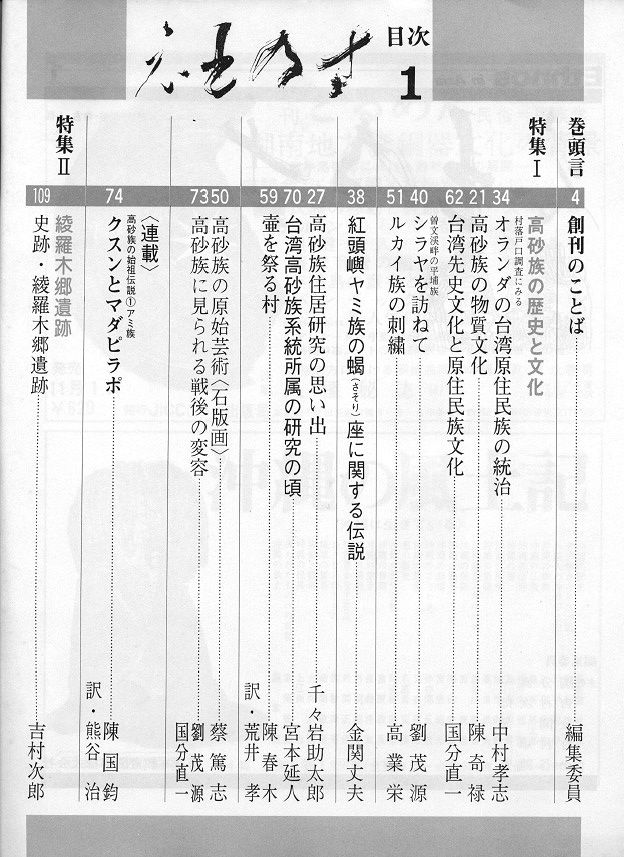

「全方位的民族考古學者-国分直一系列活動」- 国分直一著作展

「全方位的民族考古學者-国分直一系列活動」- 国分直一著作展

http://www.tiprc.org.tw/blog/post/1/393

台灣台北國立台灣大學圖書館,2011/09~2011/12

「全方位的考古學者-國分直一」學術研討會

2011年9月22日(四)

國立臺灣大學圖書館國際會議廳

國分直一《日本民俗文化誌》新書發表會

2011年9月22日(四)

國立臺灣大學圖書館國際會議廳

國分直一藏書文物展暨著作展

2011年9月19日(一)至2011年12月2日(五)

拜一至拜五08:20-19:00 拜六08:20-17:00

國立臺灣大學圖書館五樓特藏資料展覽區

國分直一著作展

2011年9月19日(一)至2011年12月2日(五)

拜一至拜五08:00-18:00 拜六及拜日09:00-17:00(每月最後一個拜三休館)

臺灣原住民族圖書資訊中心(國立臺灣大學圖書館B1)

台灣行政院原住民族委員會臺灣原住民族圖書資訊中心特與臺灣大學圖書館合作,於2011年9月22日舉行「全方位的民族考古學者-国分直一國際學術研討會」,擬邀請国分直一門生陳奇祿院長、宋文薰教授、楊南郡教授,及金関丈夫之子金関恕館長等重量級貴賓,結合臺日韓三國學者,來感念国分直一教授一生的志業和研究成果。

並將於9月19日至12月2日假台灣行政院原住民族委員會臺灣原住民族圖書資訊中心(台灣大學圖書館B1),展示国分直一教授相關著作。台灣大學圖書館5樓特藏資料展覽區亦將展出國分教授手稿、金関丈夫與多位人類學者共同撰寫之《回覽雜誌》以及當年国分教授率團挖掘之考古器物。

此外,国分直一教授2005年過世後,台灣國立台灣大學圖書館,積極向国分直一教授後人家屬爭取,將部份的国分直一教授藏書,寄付到国分直一心靈祖國台灣。後來確定將国分直一教授私人藏書約5000本(筆者量其大約目測,實際數字或有出入),運送來台灣,目前已整理分類上架完成,自2011年9月起在台灣國立台灣大學圖書館五樓陳列,供台灣人民參考閱覽。

国分直一系列活動紹介

2560*1920 放大写真: https://gallery.kaishao.idv.tw/main.php ... 130322.JPG

2560*1920 放大写真: https://gallery.kaishao.idv.tw/main.php ... 130321.JPG

Last edited by

陳凱劭 on Sat Mar 29, 2025 1:07 am, edited 4 times in total.

-

陳凱劭

- Posts: 981

- Joined: Thu Sep 30, 2004 1:17 am

- Location: 台湾総督府 台南工業專門学校 建築学科

-

Contact:

-

陳凱劭

- Posts: 981

- Joined: Thu Sep 30, 2004 1:17 am

- Location: 台湾総督府 台南工業專門学校 建築学科

-

Contact:

-

陳凱劭

- Posts: 981

- Joined: Thu Sep 30, 2004 1:17 am

- Location: 台湾総督府 台南工業專門学校 建築学科

-

Contact:

-

陳凱劭

- Posts: 981

- Joined: Thu Sep 30, 2004 1:17 am

- Location: 台湾総督府 台南工業專門学校 建築学科

-

Contact:

-

陳凱劭

- Posts: 981

- Joined: Thu Sep 30, 2004 1:17 am

- Location: 台湾総督府 台南工業專門学校 建築学科

-

Contact:

Post

by 陳凱劭 »

Last edited by

陳凱劭 on Sat Mar 29, 2025 4:29 am, edited 1 time in total.

-

陳凱劭

- Posts: 981

- Joined: Thu Sep 30, 2004 1:17 am

- Location: 台湾総督府 台南工業專門学校 建築学科

-

Contact:

Post

by 陳凱劭 »

「故郷台湾」生きた国分直一

http://sankei.jp.msn.com/life/news/1111 ... 001-n1.htm

(日本產經新聞)

論説副委員長・渡部裕明

2011.11.19 03:20 [土・日曜日に書く]

10月の台湾は、日本の夏が引っ越したかのように暑かった。中華民国建国百年を記念する国慶大会の取材で台湾を訪れた。初めての土地にもかかわらず、いくつかの見聞から、改めて「日本」を発見する機会となった。

そのひとつは、国分直一(なおいち)(1908~2005年)との出合いである。残念なことに、国分の名前を知る人は民俗学や考古学、そして台湾に関心を寄せる人ら、ごく一部に限られている。

生後間もなく、転勤した父親に伴われて渡った台湾で育った。京都帝国大学文学部(国史学専攻)で学んだあと台湾に戻り、台湾原住民の民俗調査や貝塚の発掘などを精力的に進めた研究者である。

◆台湾育ちの学者として

台湾について記される歴史は、常に外来の政権による統治の歴史である。17世紀初頭には一部がオランダ領に、国姓爺(こくせんや)こと鄭成功(ていせいこう)の活躍を経て17世紀末には中国・清の領土となった。

そして「日清戦争」で明治28(1895)年、日本に割譲され、50年間の日本統治を経て終戦を迎えた。その後の1949年、大陸での共産党との内戦に敗れた中華民国政府と約130万人の中国人が移ってきたことは、知られる通りである。

台湾の人類学や民俗学、考古学は日本人学者の手で黎明(れいめい)が告げられた。植民地化以降、鳥居龍蔵(りゅうぞう)によって行われた民俗調査がその最初である。国分らの仕事はこれを普遍化させるものとなった。

10月中旬、台湾大学図書館で「国分直一 蔵書と標本文物」と題する特別展が始まっていた(12月2日まで)。

96歳の生涯で収集した文献を含め膨大なコレクションが台湾大に寄贈されたのを記念する展示で、国分がかの地で集めた遺物や写真、調査研究ノートなどが並べられていた。

「国分先生は台湾に近代的な民俗学、考古学調査の手法を持ち込んでくれました。併せて、この地で育った人間として台湾に温かい目を注いだのです」

図書館長をつとめる陳雪華教授が言う。図書館の一角には「国分直一文庫」が設けられ、多くの図書や調査記録が整理されていた。台湾の考古学や民俗学を学ぶ若者にとって、欠かせない資料となるに違いない。

◆戦後もあえてとどまる

国分は終戦後も、4年間にわたって台湾大学などで「留用」された。敗戦国民でありながら、特別な職務を台湾側が認め、任命したのである。

具体的な仕事は研究をまとめたり、収集した遺物を整理したり、空襲で被害を受けた資料を復元・整理したりすることだった。国分は遺跡調査などを通じて兄事した台北帝国大学教授で人類学者の金関(かなせき)丈夫(故人)とともに、辛抱強い作業を続けたのである。

「国分先生は妻子を日本へ帰しての留用生活でした。自分も戻りたいという気持ちをあえて抑え、愛する台湾のために、やりかけた仕事を完成させたかったのだと思います」

金関教授の息子で、国分とも親交のあった金関恕(ひろし)・天理大学名誉教授(考古学)は話す。

国分は昭和24年、日本に帰り、熊本大学や梅光学院大学(山口県下関市)などで教鞭(きょうべん)をとった。台湾にはその後も何度か調査に訪れ、平成11年には91歳で最後の訪台を果たした。原住民の友人たちと手を取り合い、踊りの輪にも加わったという。

◆いまも残る「近代日本」

10月10日は台北市の総統府前広場で、軍事パレードなど建国百年の記念行事を見学した。

この総統府の建物は大正8(1919)年、日本が台湾統治の本拠として建てた旧総督府庁舎である。中央に高い塔がそびえる赤レンガの美しいルネサンス様式の洋風建築で、100年近くを経たいまでも立派に現役をつとめている。

その日夕、総統府近くの台北賓館(迎賓館)でレセプションが行われた。こちらは明治34(1901)年に完成した旧台湾総督官邸で、日本庭園も併せ持つバロック風の2階建てである。日露戦争の名参謀、児玉源太郎も総督時代、ここで過ごした。総統府も含め、日本に残っていれば国宝、重文指定が間違いない名建築だ。

台湾ではいま、日本統治時代の古跡を訪ねることがブームで、日本からわざわざやってくる人も少なくないという。

つい100年前、日本人はこの地で建物を建て、行政を組織し、ライフラインを整えた。国分らの地道な貢献に見るように、学問や芸術も花開いた。現代の台湾の繁栄は、そのうえに立ったものなのだろう。台北の市街を歩きながら、そんなことを実感した。(わたなべ ひろあき)