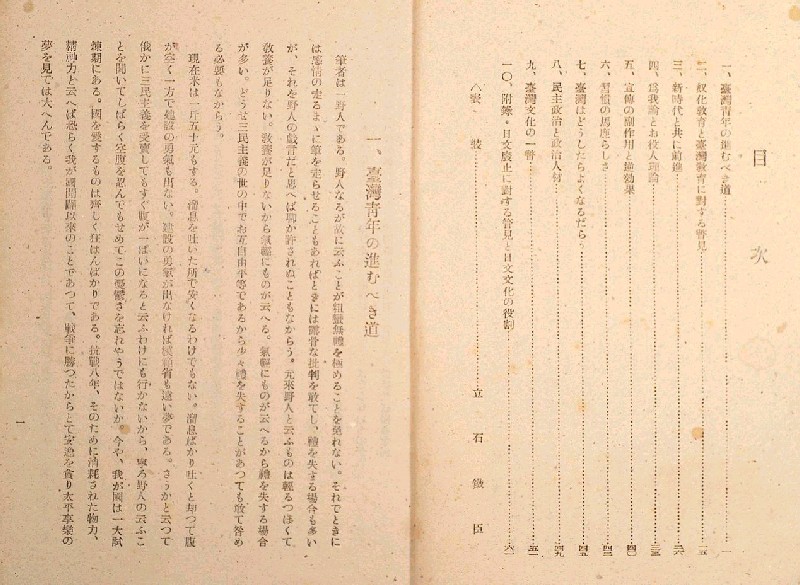

金潤作先生戰後初期畫作介紹:

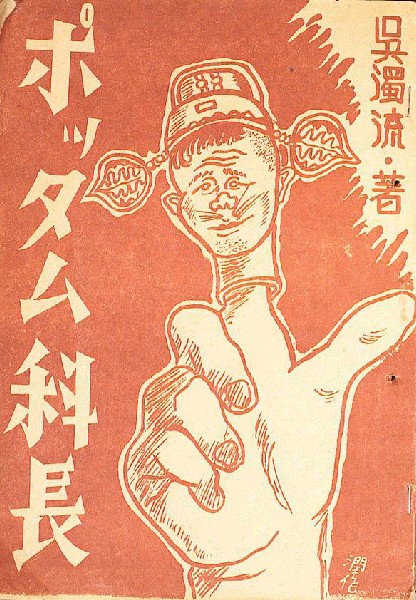

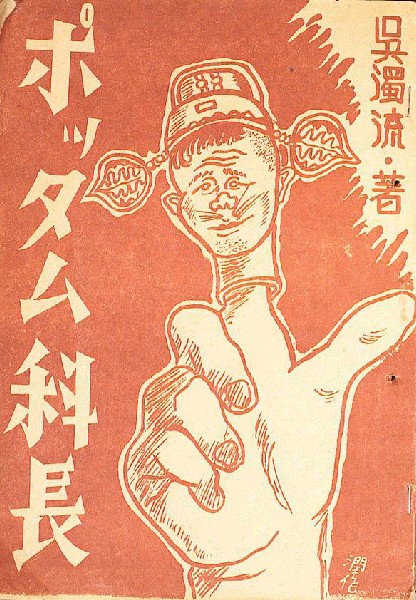

1948年吳濁流《ポッタム科長》封面

最近,筆者在

台灣客家國寶級大文豪吳濁流先生(1900-1976)紀念網站上,看到

1946-1947年立石鐵臣先生,及1948年金潤作先生,分別為吳濁流先生戰後著作,設計封面。

這兩位先生,一位是顏水龍教授老友,一位是顏教授的親人,所以特別在這裡介紹。

這幾本著作,數十年後再版(或譯為漢文),皆重新設計封面,所以這幾本書初版的封面早已成為絕響;卻仍是台灣文學史與美術史的重要交流。

這幾本書,是吳濁流先生在終戰後才出版,以日文書寫。

戰後初期,台灣智識份子,能以漢文流利書寫的,數量極少;會講北京話的,恐怕只有戰前曾長期待過中國的才會。

台灣在戰後1946年初,大部份日本人軍公教技術人員平民,引揚歸國。

但仍有三萬日本教授、技師、老師等專業人員被台灣行政長官公署留用,這批留用的日本專業人士,在1947-1948才陸續引揚回國。

而吳濁流先生這幾本書,可以說生不逢時。

雖然當年日文、日語在戰後台灣社會仍通行無礙,但是隨著1947年228屠殺事件、留用的日本人陸續引揚以後,當年的政權頒佈了禁止日文的命令,學校一律不能以日語教學(違者撤職,顏教授當時人在我們成大,恐怕是有口難言,暫時用台語教學,孰知不久後也禁止台語);出版品、唱片、招牌不得再用日文,公共場所禁唱日本歌謠。

吳濁流先生這幾本日文文學作品,幾乎可以說,出版後立刻絕版,不能再繼續發行。

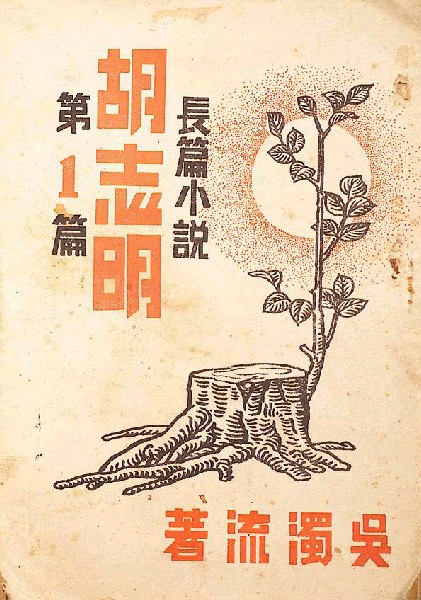

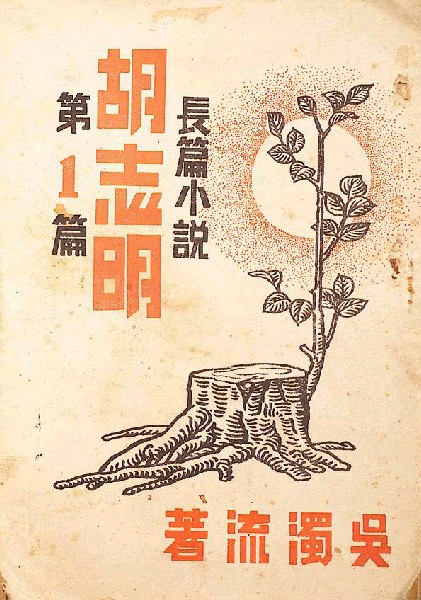

1946年出版的

《胡志明》(即後來的:亞細亞的孤兒;胡志明是主角名字,台灣菜市仔名是也,與越南革命領袖胡志明沒關係),是邀請當年被留用,在台北師範、國立台灣博物館工作的灣生畫家

立石鐵臣(Tateishi Tetsuomi, 1905-1980)畫的。

立石鐵臣先生是顏水龍教授老友,也是台陽創會會員之一(但不久後離開),是台灣日本時代末期,極有名的插畫家、書籍設計家。一直到今天仍受台灣設計史家重視。

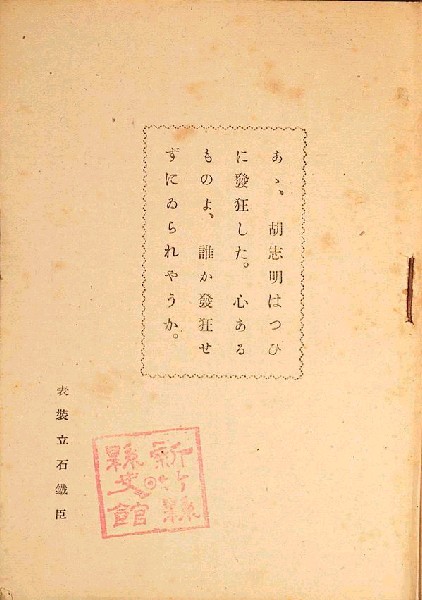

1946年出版,立石鐵臣(Tateishi Tetsuomi, 1905-1980)設計的《胡志明》封面及內頁:

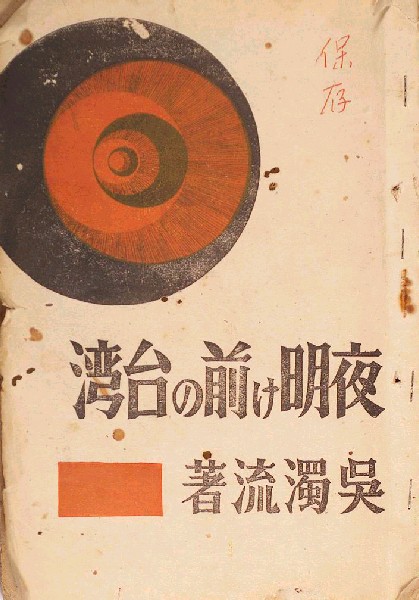

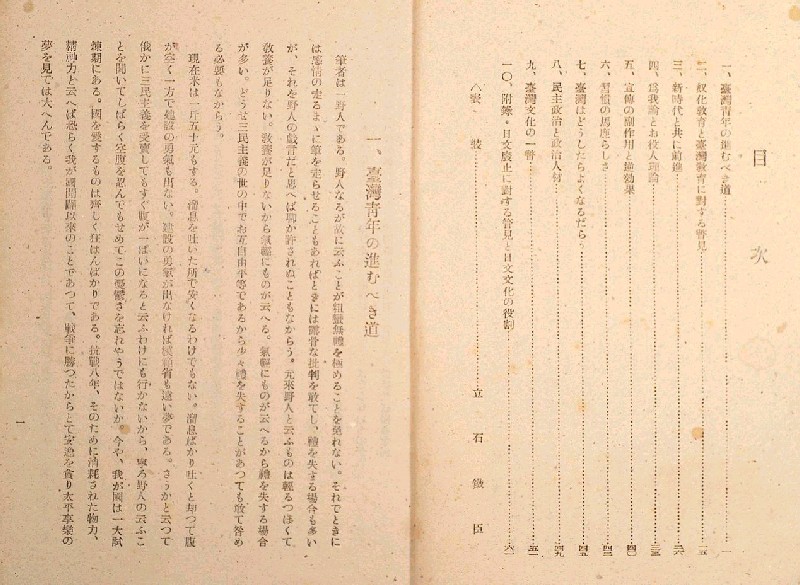

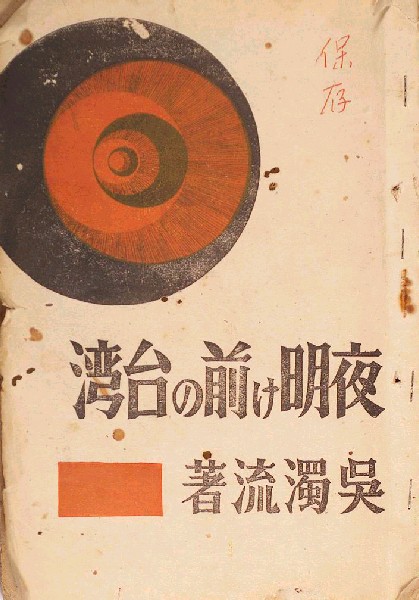

1947年出版,立石鐵臣(Tateishi Tetsuomi, 1905-1980)設計的《夜明け前の台灣》封面及內頁:

1947年出版,立石鐵臣(Tateishi Tetsuomi, 1905-1980)設計的《夜明け前の台灣》封面及內頁:

但是吳濁流先生在

1948年出版

《ポッタム科長》(波茨坦科長)時,因為立石鐵臣已引揚回日本,吳濁流先生轉而請當年的新銳台籍畫家金潤作先生接手。

這中間,可能有顏水龍教授的介紹牽線吧,因為立石鐵臣先生是顏教授老友。推測可能在立石先生引揚之前,透過美術界的老友,幫忙找人接手吳濁流先生新書的設計,最後找上金潤作先生。

1948年出版,金潤作先生設計的《ポッタム科長》(波茨坦科長),封面:

在封面右下角,簽有「潤作」兩字。

ポッタム=波茨坦=

Potsdam,德國地名,是二次世界大戰末期,讓大戰結束的重要

波茨坦會議地點,「波茨坦」這個地名與「原子彈」、「聯合國」都是二戰後的流行名詞。

金潤作先生畫的封面,正如吳濁流書中描寫的,諷刺台灣人愛做官、巴結外來植民政權的心態,確實入木三分;這種官是被人擺佈,沒有自我,布袋戲尪仔一個,台灣人不懂得自己做台灣的主人。

金潤作先生當年雖是新銳年輕畫家,但人生的歷練已達到一定程度,對於戰後政權交替的「狗去豬來」、228屠殺事件、清鄉、白色恐怖、戒嚴、應是頗有感觸吧。不過在那個年代創作這種諷刺意味的作品,也是走在危險邊緣的。

此外,從1946-1948的封面設計,從雙色印刷變成單色印刷,似乎也反映了終戰後,民生物資越來越缺乏,經濟走下坡,甚至通貨膨脹。這是因為台灣的農工生產物資,有不少在當年被國民黨政權劫收者,盜賣到中國去!

台灣在日本時代的1930年代,原本是可以自給自足的,亞洲第二進步的地區(僅次母國日本),中國人來統治台灣後,反而讓台灣一直在倒退,一直到1960年代,才恢復到1930年代水準!